В чем отличие школ от сект

Надо ли противостоять влиянию сект? Это не вопрос: однозначно НАДО! Секты это те самые «волки в овечьей шкуре», от которых предостерегает Евангелие. Вопрос лишь: искусен ли современный клирик или благочестивый мирянин, противостоя, различить понятия два, одно из которых суть богомерзкая СЕКТА, другое — богословская ШКОЛА?

Догмат и толкование

Сын церкви, такому различению не навыкший, легко впадает в иную крайность, нежели теплопрохладность (духовная индифферентность). В такую: ох! секта-секта! чур-чур меня! как бы душу не погубить!

Такие склонны шугаться от различий любых, даже микроскопических. Они блюдут обыкновенно даже не догмат, а узкое свое собственное понимание догмата (не понимая притом, что оно есть узкое у них и собственное свое). Такие склонны, что называется, выплескивать с водой и ребенка. История же церкви, путь христианского богословия неоднократно показывают: сколь вредоносны, богопротивны и богомерзки СЕКТЫ, столь могут оказываться цельбоносны, богоугодны богословские ШКОЛЫ.

Секта

Само название характеризует ее как нечто самонадеянно отделившееся, отсеченное. Само-отсечённое. Самонадеянно противопоставившее себя матери-церкви. Стремящееся — наскоком или сначала втершись в доверие — с нею разлучать ее чад.

Иное дело богословская

Школа

Различаясь между собой подходами, методологией, толкованиями — школы духовно неукоснительно все пребывают в ограде церкви. Они шлифуют разнообразные грани богословского совершенства, они открывают новые (или хорошо забытые старые) высокие горизонты ему — содеивая тем нашу матерь-церковь НЕУЯЗВИМЕЙ для ересей! Как сказано: «кто не против вас, тот за вас» (Мк 9:40).

По благословению церкви богословские школы спорили меж собой на Соборах вселенских не один раз — и в спорах рождалась истина! Да сам священный наш Символ веры родился в итоге напряженной дискуссии трех богословских школ. Александрийской, Антиохийской и — Малоазийской-Скифской.

Восторжествовавшая в 325 году позиция последней как раз представляла ведение, которое по сей день хранит Русская Северная Традиция (подробнее в моей книге «Богослов, который сказал о Боге лишь одно слово»). Хранимое нами в корневой полноте учение гипербореев не противоречит ни одному из Двенадцати положений православного Символа веры. Хоть, может быть, кому-то на первый взгляд и покажется, что будто это не так.

Хотелось бы напомнить склонным к таковому сомнению: есть догматы, а есть и ТОЛКОВАНИЯ догматов. И секта отличается тем, что какие-то православные догматы не приемлет, а то так и пытается навязать сверх или вместо них свои собственные. Тогда как богословские школы богословствуют именно с опорой на догматы, в православии общепризнанные.

Догматы суть аксиомы духовные. Они даруют возможность общего языка духовного, ведя дискуссии, благодаря коим богословские школы православные (шире — христианские вообще) получают возможность прийти к согласию.

Двенадцать положений православного Символа веры бесспорны, но надо притом учитывать, что толкование их возможно на различную глубину и включает уровни смыслов и потому не терпит, не переносит какой-либо буквалистской заорганизованности (2Кор 3:6), законотворчества и шаблона.

Это понимали отцы раннехристианской церкви. Это сознавали и сознают православные святые разных веков.

ТОЛКОВАНИЕ (достойное имени своего) представляет живую духовную церкви жизнь, которая «дышит где хочет» (Ин 3:8). И толкование, можно даже сказать, РАСЦВЕТАЕТ по мере развертывания истории церкви.

Потому что чем ближе скончание времен, чем остается времени меньше — тем большее открываются взору духовному, подъемлющемуся к вечности, тем сиятельнее высоты смыслов!

Ведь Откровение же не может застыть, огрубеть, формализоваться. Формализовав Откровение церковь сама рисковала бы уподобиться секте. Не мерой дает Бог духа (Ин 3:34)!

В этом вот и отличие школ от сект: если секта догматы отрицает или перевирает, то школа богословская ЧТИТ их исследованием углубленным живым и даже, можно сказать иногда, реанимирует в смысле, какой несет собой ПАЛИНОДИЯ.

По сути своей Палинодия (благословленная Богородицей) есть не иное что, как лишь воспоминание церковью своих духовных высот. Ведь ранние христиане либо обладали веденьем оных, либо же горело в их сердце неугасимое желанье настичь, обрести, стяжать сие духовное веденье. Поэтому выдающийся историк церкви, богослов ушедшего века Петр Иванов определяет раннехристианский период как… «церковь ОГНЕННУЮ» (в книге «Тайна святых. Введение в Апокалипсис», М.: Паломник,1993).

Наша богословская Русская Северная Традиция предрекает, что в этом смысле время палинодии уподобится веку самому первому христианской эры. Омега станет как альфа. Уже сейчас интерес к исконному ведению все чаще проявляют люди воцерковленные, а также нередко и представители самой церкви, клира — рукоположенные священники.

Какие же конкретно священники?

Есть среди сторонников палинодии придерживающиеся обряда нового, но такие, которые не только лишь сознают равноспасительность и равночестность обряда старого (это, слава Богу, давно уж суть официальная позиция Московской патриархии), а также и которые понимают еще притом, что лучше б никонианской реформы и вовсе не было.

Но больше, разумеется, чающих палинодию насчитывается среди таких иереев, что представляют различные толки старообрядческие. Эти-то уж конечно в полноте сознают, что далеко не угодна Богу была развернутая расколоначальником Никоном в 1666 году еретическая «книжная справа»!

Однако наибольшая заинтересованность, наисильнейшее чаяние свершения воссоединительной палинодии чувствуется у представителей церкви ЕДИНОВЕРЧЕСКОЙ. То есть у продолжателей дела митрополита Платона (1737–1812), который основал единоверческую епархию и наметил таким образом путь возрождения единства в Духе всех русских людей — вне зависимости, старого или нового кто из них придерживается обряда.

Духовный подвиг митрополита Платона недооценен до сих пор. Он действовал на свой страх и риск, между прочим (а это заметили?). Тогда ведь еще свирепствовали гонения на старообрядцев и, заключая с ними союз духовный, Платон рисковал и сам подпасть гонениям оным.

Деяние митрополита ПРОТЯНУТЬ РУКУ БРАТСКУЮ было богоугодней, чем просто, скажем, перейти бы ему в исповедание старообрядческое. Сердце доброго иерея жаждало исцеления раны — воссоединения веры. Митрополит этим жил, дышал…

Быть не частью, а всем: не с одной стороны, а с обеих (как скажет столетием позже поэт Максимилиан Волошин). Достичь воссоединения частей. Умиротворить раскол. Нагорная проповедь: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф 5:9).

Текст этого поста представляет главу из книги Дмитрия Логинова «О единстве», которая только что была переиздана. Книга ЗДЕСЬ.

Tags: понятие - палинодия, Русская Северная Традиция, святитель - Платон, схизма - Никонова, церковь - единоверческая

Trackback from your site.

Comments (2)

***

Древнейшие вина в тугие мехи

Предвечный Младенец принес…

Здесь Божия тайна. Умолкнут стихи…

Здесь в сердце родился Христос…

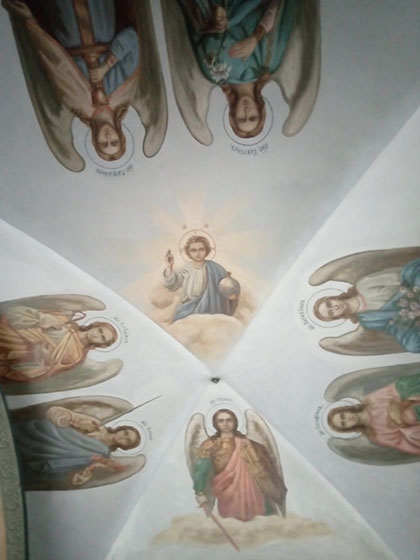

Спасибо, Алена, за прекрасный катрен! Как и за это фото))