Остяцкая молитва

© Дмитрий Логинов, ОСТЯЦКАЯ МОЛИТВА, РУС, РУСАЛКА И НАИДРЕВНЕЙШАЯ ТРОИЦА, лекция, 27.07.2013

…Возможна ли ХРИСТИАНСКАЯ молитва БОГАМ? Сегодня даже такой вопрос большинству покажется провокацией.

Скажут: если молитва христианская, то она должна быть обращена к Богу. То есть ко Христу, единому со Своим Отцом и Духом Святым. Или к Богородице, к ангелам, ко святым угодникам христовым, преставившимся, прославленным церковью (то есть канонизированным).

Так скажут большинство православных. Пожалуй, что и католиков. А вот протестанты не допускают уже и даже такого ИЛИ! То есть протестанты пытаются выдать за истину заблуждение, будто бы богородичная молитва… ересь! А уж молитвословия ко святым и к ангелам – протестантов послушать – и вообще язычество, «тьма египетская» и т.п.

Христианская молитва богам

Итак, по современному представлению: коли молитва обращена к богам – она может быть языческою лишь только, никакой более! И уж точно не христианской.

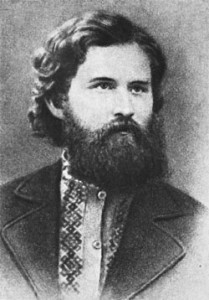

Однако вот всего лишь век с четвертью назад был написан очерк, запечатлевший нечто, прямо противоположное такому расхожему нынче мнению. Автор его Короленко Владимир Галактионович (1853-1921). Публицист, великий знаток Сибири позапрошлого века. Который в этом краю – где только ни побывал.

В тобольской тюрьме, к примеру. Осталась у Короленко после пребывания в оной такая вот, как он пишет, «словесная фотография», «очерк с натуры выполненный»:

«Однажды, когда я проходил по коридору, Михеич с видимым удовольствием указал на камеру Тимошки.

— Тимошка тут, Тимофей, остяк… Набожный… Всякую молитву знает. Поди, и теперь молится…

Я заглянул в оконце… Тимошка мерно покачивался, стоя на коленях перед какими-то болванчиками, неопределенно черневшими в углу… Остяк молился ровным, своеобразно-диким голосом, тоном опытного чтеца. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно, остяцком языке…

— А что это в углу у него расставлено? – спросил я.

— Идолы это… боги… Ка-ак же! Сам делает. Сколько раз отымали,

сейчас опять смастерит.

— Чем же?

— На выдумки ловок, беда! Нож из жести оконной у него, об камень выточил… Ну, зато набожен: молитвы получше иного попа знает. Боги у него свои, а молитвы наши… Молится, да!.. И послушен тоже… Тимошка, спой песенку!

Тимошка прервал молитву, взял в руки палку и повернулся к Михеичу.

— С барабаном? – спросил он.

В его диком голосе звучала какая-то юмористическая нотка. Переход от молитвы к скоморошеству был для него, по-видимому, нетруден…

Тимошка запел бесконечную песню, постукивая в такт палкой. В этой песне, с довольно быстрым темпом, слышалось что-то своеобразное, заунывно-дикое. Мы старались потом с товарищем воспроизвести этот нехитрый мотив, но он не давался нашей памяти.

— Без конца у него песня эта, – заметил Михеич» (Короленко В.Г., очерк «Яшка», 1880).

Официоз уже и полтора века назад не знал, что такое христианская молитва богам. Даже и российский официоз. В лице, по крайней мере, тюремщиков. Они молитвенника сего посчитали умалишенным.

Ну, посчитали – не посчитали, но так ославили. Даже и навыдумывали про него разные байки страшные, дабы от неудобных мыслей хоть как-то себя отвлечь. Как водится, сами же потом в измышленья свои поверили.

Чего там, даже и Короленко, похоже, дал в этом смысле веру тюремщикам… Однако ж вот сотворил точный «очерк с натуры», за что спасибо. Попробуем, сопоставляя детали сего свидетельства современника, разобраться: какое ж было это реликтовое теченье духа в Сибири еще недавно на самом деле?

О чем бесхитростные были слова старого простоватого тюремщика? Конечно же, православного человека. Но, разумеется, уж далекого от любых богословских тонкостей да искательств. «Остяк… набожный… всякую молитву знает». «ПОСТОЯННО МОЛИТСЯ». «Идолы… боги». «МОЛИТВЫ ПОЛУЧШЕ ПОПА ЗНАЕТ». «Боги у него свои, а МОЛИТВЫ НАШИ».

Владимир Галактионович к этому добавляет: «Остяк молился ровным ТОНОМ ОПЫТНОГО ЧТЕЦА. По временам он произносил целые длинные фразы на каком-то непонятном, вероятно, остяцком языке». А также: «ПЕРЕХОД ОТ МОЛИТВЫ К СКОМОРОШЕСТВУ был для него нетруден» (так в точности, как, заметим, и для юродивых во Христе).

Вот этакое гармоничное сочетание противоречивых, казалось бы, вероносительных черт наблюдалось у остяка – узника тобольской тюрьмы. И породило недоумение у тюремщика, да и у самого Владимира Короленко. Однако эта неразрывность несовместимых – на современное видение – аспектов исповедания не может удивить знающего, что предки остяков были хранителями Русской Северной Традиции. От самых ее истоков.

Священство их было посвящено в Триглава наидревнейшего. Древлеправославное ведическое учение о Триглаве было положено в основу христианского православного Символа веры на первом Вселенском соборе скифом (ардием) Константином, о чем я подробно говорю в книге «Богослов, который сказал о боге лишь одно слово» (Москва, 2009). Что же до христианской молитвы богам, то — свидетельствует книга Валерия Чудинова «Тайнопись на русских иконах» (Москва, 2008), до никонианской реформы одним из канонов изображения апостолов Христа было… писать их в виде русских богов.

Потомки Руса и название Града Божьего

Примечательно: до времен Ермака жителей Сибири называли на Руси ОСТЯКАМИ. То есть представителей почти всех ее весьма различных племен. За исключением лишь некоторых этнических групп.

И вот какая тут наблюдается любопытная «зеркальная симметрия»: сами-то эти разноплеменные жители Сибири называли ведь остяками же… РУССКИХ из своей среды! Так точно и по сей день еще называют. А вот – с чего бы?

Язык сибирских племен, по-видимому, сохранил память: имя знаменитого Первого Шамана – Альве – произносилось когда-то еще как Рус. Этот легендарный человек (богочеловек), пришел из Арктиды на крайний север Евразии аж до времен князя Яра. Как помните, ему была посвящена лекция «Первоучитель Рус».

Тогда же мы поминали, что фамилия Альверус и по сей день распространена в Скандинавии. В одном слове полностью звучат оба варианта произнесения имени: Рус и Альве. Нередко устойчивым во времени сочетанием оказывается тавтология. Произнесение одного и того же по смыслу на разных языках или диалектах. Сравним: устоявшееся словосочетание «народный фольклор».

Есть и еще одно слово, сохраняющее в себе оба эти односмысловые ядра: русалка. Очень древнее слово. На протосанскрите (или «на скифском», как предпочитал называть Алексей Соболевский): русальва.

В греческом языке сохранилось, между прочим, и до нашего времени слово ρουσαλια. Правда, тамошние филологи (как и священнослужители) не соотносят его по смыслу с русалками. Скорее позволят себе соотнести с названием Иерусалим. Кстати, в наиболее древних рукописных изводах встречаются начертания Роусалим, Ерусалим, Русалим. То есть упомянутые выше оба односмысловые ядра может содержать и даже название Града Божьего.

Если верить книге Юрия Ульянова «Древнерусское слово» (Рязань, 2012), в писаниях пеласгов Град Божий назывался исключительно Роусалим, а в современных им текстах тюркских – Урусалим.

Русалка как посредница между людьми и богами

Но возвратимся к русалкам. О них интересно говорит Наталья Ильина в работе «Тайна Руси» (1955):

«Русалка – так же, как и Русалии – название Праздника Святой Троицы…

Образ древней русалки не сразу уловим… потому, что средневековые «водные жены», полные коварства и соблазна, дают лишь искаженное отражение забытой богини… Родственны русалке «вилы», упоминаемые в нашей древней письменности, и «лебединые девы» наших сказок и былин… В поверьях славян вила родится из дождевой капельки, которая была пронзена солнечным лучом. Или же – от капли росы, упавшей на осенний цветок…

Русалка живет в хрустальном чертоге… Берегини строят себе замки в облаках; полудница бежит в поле, волнуя рожь…

У русалки волшебный гребень, сделанный из кости царь-рыбы; с ним она может жить сколь угодно далеко от воды в лесу. Или вообще, где захочет. Однако и такие ходят на берег: любят качаться, сидя на ветвях, омываемых речною струей…

Тот праздник, что называем Семик у великороссов, малороссы зовут Русалка…

Береговая дева есть огненная вода: ее природа – играющий (хмельной) мёд… Игрищами зовут прибрежные луговинки – русалки часто ведут по ним свои хороводы…

Есть у наших славян и такое поверье: пращуры обитали вокруг Великого Колодца, в котором царь-русалка хранила влагу бессмертия…

У некоторых славян сохранилось и такое представление: по смерти человека душа его делается русалкой (тут разумеется, вероятно, не средневековое значение этого слова, но много более древнее).

Русалка может превращаться в коня и птицу. [Священный Конь есть ведическая метафора Великого Триглава. См. «Евангелие от русских волхвов«. Поэтому КОНЕЙ запрягают на Руси ТРОЙКОЙ.] Древний миф еще живет в обряде «проводы русалки». Перед Петровками три парня покрываются парусом, причем тот, который идет впереди, держит конский череп…

[А почему же еще и в птицу может превращаться русалка? Потому что птица есть метафора Духа (как в древлеправославном ведизме, так и в христианстве).] В сказке о Морском Царе и Василисе Прекрасной 12 колпиц прилетают на берег моря. И превращаются в юных дев и при этом их оперения становятся на них белыми одеждами. Скидывают эти одежды, купаются. Царевич прячет платье одной из них и она остается с ним…

Птицы, обличье которых принимает русалка, появляются в древних мифах как носители света или живой воды. Или они как стражи. Лебедь приносит весной лучи солнца… Кукушка, вестница весны, зимою живет в раю у древа жизни, хранит ключи…

Русалка владеет мудростью, вещим знанием: для нее нет неразгаданных загадок, ей ведома судьба девушки, доверившей свой русальный венок речной волне. Как мудрая жрица в культе богов русалка испытывает веру человека и карает его за безбожие. Согласно народному поверью, русалки похищают полотна у девушек, уснувших без молитвы…

Русалка есть хранительница религиозных тайн: о «неведомом камне Алатыре», о живой воде и о живом огне-молнии, затаенном в папоротнике… о «силе божией»…

Благодетелен приход русалки на землю, но встреча с нею самой, богиней райских садов, гибельна для обычного дневного сознания, не постигающего в ее явлении знаков нездешнего мира. Лишь вещий человек, на земле прозревающий неземное, безнаказанно любуется воздушно-легкими играми русалок и понимает их нездешнюю песнь.

Итак, богиня-посредница между богами (неземным) и земною природой, мудрая и вещая жрица в мистерии Весны».

На том и закончим, наверное, цитировать Ильину. А то кто-то и утомился уже, наверное, слушаньем о русалках.

Наидревнейшая Троица

Вернемся к пращуру Русу. Он был первый посредник, через которого было передано барминам, предкам остяков, ядро вселенского учения арктов. Ядро того Ведения, которое и поныне известно как Русская Северная Традиция. То есть: этот первоучитель Рус/Альве передал ведение о Три-Единстве Бога Всевышнего.

Всевышний Бог – Троица (Триглав): он суть Единый в Трех Лицах. И вот как первоучитель именовал барминам эти лица:

- Есь – Отец (в русском слове «отец» можно и посейчас еще различить «от Еся»: отцы отцовством Первоотцу подобны);

- Есус – Есю Сын;

- Ерус – Есев Дух (наидревнейшее значение слова Рус это Дух, подробней в тексте «Древнее слово Рус означает Дух», 2003). Или, как остяки говорили, Дох Еся. Поэтому «дух» на старославянском – «доух». Как и на церковнославянском.

Вот это ведали наши прямые предки о Боге Всевышнем еще в наидревнейшие времена.

Ну и, в заключение процитирую, пожалуй, отрывок небольшой из упомянутой книги Юрия Ульянова «Древнерусское слово». Фрагмент, посвященный Русу, пращуру нашему.

Конечно, не всему стоит верить, предупреждаю. Есть истина, как она сохранена в точности в лоне Русской Северной Традиции, строгой и непрерывной. А есть позднейшие наслоения, переложения, привнесения моментов индивидуального творчества по мотивам какой-либо стороны истины.

Однако это судьба всякой древности – обрастать. А уж древнее Пращура руса едва ли можем кого представить!

Скажем, великие древние князья русские Словен и Рус. Великие во всех смыслах. И древность их эпохи – великая. Но много более древен ТОТ Рус. О котором беседуем вот сегодня. В честь коего и был назван один из братьев, которые задолго до Р.Х. основали предтечу Новгорода.

Итак, цитирую из книги «Древнерусское слово»:

«Рус – учитель, изливающий на своих учеников Дух Света (дающий знания Сути)… Рус – это просветлённая Личность прошедшая стадию посвящения «Хрестос» и достигшая познания тайны Сути. Тотемным символом Волхва-Руса был – Медведь… Рус – познав тайну Мироздания и ужас Пространства, не имел земных страхов. Он мог передавать знания своим ученикам независимо от их половой принадлежности, а лишь руководствуясь чувством внутренней сути ученика. Поэтому, учениками Волхва-Руса не становились по представлению… Рус сам выбирал себе учеников… определяя потенциал будущего ученика по Ауре. Право быть Русом давалось через Аргаим, с учётом того, что Человек достигал понимания Высшей Силы Света (ЧИ). Для тех Арийских Родов из которых был выбран ученик Руса – считалось особым почётом таким образом породниться с высшей кастой Волхвов-Воинов обладающих Силой Духа Рода. Стать родственником Руса было наивысшим достоинством у Словяно-Арийских Родов. Девушка, которая в статусе – Воина-Руса, проходила отбор и достигала наивысшего посвящения, впоследствии, становилась: либо Сидня, либо Асидкой, либо предводительницей женского отряда Карабов (Амазонок). Воительницы, которые проявляли особые способности, засылались в сопредельные с Родом Белой Расы – Тёмные племена…»

Ну что ж… еще одна грань образа русалок – жен и учениц пращура Руса, его сыновей и преемников духовных… Но только, повторюсь, одно дело строгая и непрерывная передача истины и немного другое – творческая метафора на основе каких-то ее аспектов.

Tags: боги, Великий Триглав, город - Иерусалим, Ерус, Есус, Есь, племя - бармины, племя - остяки, пращур- Рус, русалка, Русская Северная Традиция, русские, символ - конь, символ - птица, христианство

Trackback from your site.