Город Гермы

Материал этого поста представляет главу новой книги Дмитрия Логинова ПРОТОАПОСТОЛ, готовящейся в настоящее время к изданию. Следите за новинками АВТОРСКОЙ СТРАНИЦЫ!

…Некоторые усомнятся о создателе “Пастыря”: от Филиппополя до Скифополя не близок путь! Как приключилось ПРОТОАПОСТОЛУ Герме пожить в Гадарине, в землях Десятиградия скифского?

Но сомневающиеся такие да обратят внимание: от Филиппополя до Рима — немногим ближе! Герма же там не только лишь побывал, но и провел многие годы в Риме на берегах Тибра. О чем подробно говорит в “Пастыре”.

Свойственна была душе Гермы охота к перемене мест! Как и вообще в ту эпоху большинству скифов.

Вот и расселились они… От Скифополя и Фелиппополя — до Неаполя-Скифского. А далее и до Мелитополя и Севастополя. А также и до Костополя и Чистополя, Антополя и Борисполя, Иванополя…

Святитель Димитрий Ростовский (сколь выразительны его Четьи-Минеи!) писал: “Ерма сей [Герма] в Филиппополе бысть епископ и многие во Христовом благовестии показа подвиги и труды, а ныне наслаждается покоя во благих Господа своего”.

ВО ХРИСТОВОМ БЛАГОВЕСТИИ ПОКАЗА ПОДВИГИ! — святитель выделяет не столь святительский Гермы подвиг, сколь подвиг благовествования. Не потому ли, что и Ростовскому святителю — а не только святителю Феофану Затворнику — приоткрылось: Герма был ПЕРВОБЛАГОВЕСТНИК? Протоапостол то есть.

Евмолпия-Тримонтия-Одрюс

Стоит сказать подробней про город Гермы, предтечи святых апостолов. Еще за шесть тысячелетий до Р.Х. на месте современного Пловдива жили люди. Причем уже во втором тысячелетии до Р.Х. это было точно поселение ФРАКИЙСКОЕ (троянское) именно.

О том имеется однозначное свидетельство историка Амиана Марцела в трактате, лишь незадолго после времен апостольских писаном. Фракийцы звали эту деревню свою Евмолпия. Имя сохранилось и до нашего времени, хоть и не в качестве названия географического. Зато как имя знаменитого сорта болгарских вин!

Разросшись, поселение стало называться Тримонтия, то есть: Трихолмовое — имеющее конца три. Выходит, что родиной город Гермы ко времени его жизни повторял своей схемой застройки Трою. Чем повторял он и Скифополь, под коим получил Герма чудное избавленье от одержавших бесов. Так точно же ТРИ КОНЦА исконно имел Словенск, предтечей будучи Новгорода Великого, те три конца сии унаследовавшего (и полюбившего почему-то чрезмерно бои кулачные между ними — турниры, на коих каждый конец встречался стенка на стенку по очереди с концами двумя другими). Да и Константинов Царьград закладывался имеющим три конца.

Но наиболее древним именем город Гермы похвастаться может вот каким: Одрюс. ОДРЮСАМИ — от Руса произошедшими — звали себя троянцы, почему и прозвали римляне их ЭТРУСКАМИ. (Троянцев называли греки фракийцами, римляне же — этрусками.) Сохранилась ли где до нашего времени топонимика, одрюсово имя запечатлевшая? Похоже — только в лице небольшого поселка русского Одрюсово. Примечательно, где расположен он. Близ Валаама, на берегу Ладожского озера. Предание обители Валаамской: основан был сей поселок Одрюсово на месте, где останавливался апостол Андрей, приходивший благовествовать на Нёво (так именовалось тогда Ладожское озеро) с учениками своими Силою, Лукославом и Фирсом и остальными, коих упоминает средневековая русская рукопись “Оповедь”. Последнее из имен учеников Андреевых однозначно свидетельствует происхожденье от АГАФИРСОВ, то есть от наиболее древнего племени фракийцев-одрюсов.

Надгробия богомилов

Стоит упомянуть и факт, что в средние века родной город Гермы являл столицу духовную богомилов. Он сделался таковым со времени, как зваться перестал Филиппополь и поименовался Пловдив.

Чем отличаются богомилы? Особенности богословской их школы следующие:

- Не признает ветхозаветные книги для христиан священными (не отрицая лишь ценность изложенных в них сведений по истории). Священным писанием почитает лишь книги завета Нового.

- Зато богомилы признают ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУШ (реинкарнацию), то есть не отрицают Перерождения.

- И еще одну из особенностей раннехристианского богословия сохранили — ведение, что новозаветный Отец Небесный, коего исповедал Сын Божий, никоим образом не является богом ветхозаветным Яхве!

Наша Традиция не призывает верить всему, что говорят богомилы, но признает: определенные положения учения Христа и апостолов они сохранили лучше, чем нынешние официальные церкви.

Только вот от самих богомилов немногое сохранилось ныне. СТЕЧАКИ, впрочем, стоят… Средневековые надгробия погребенных, принадлежавших той богословской школе. Эти уникальные памятники признаны ЮНЕСКО культурным достоянием всех земель, какие складывали во времена Христа и апостолов регион трояно-фракийский.

Чем уникальны камни богомильских надгробий?

Образами (наборами пиктограмм) на них вырезанными.

Встречаются стилизованные фигурки КОНЕЙ. Присутствуют обязательно изображенья СТРЕЛЫ и ЛУКА. (Согласно одной из этимологий прозванье СКИФ происходит от индоевропейского СКУФАТ, сиречь СТРЕЛЕЦ; основу скифского воинства составляли КОННЫЕ ЛУЧНИКИ.)

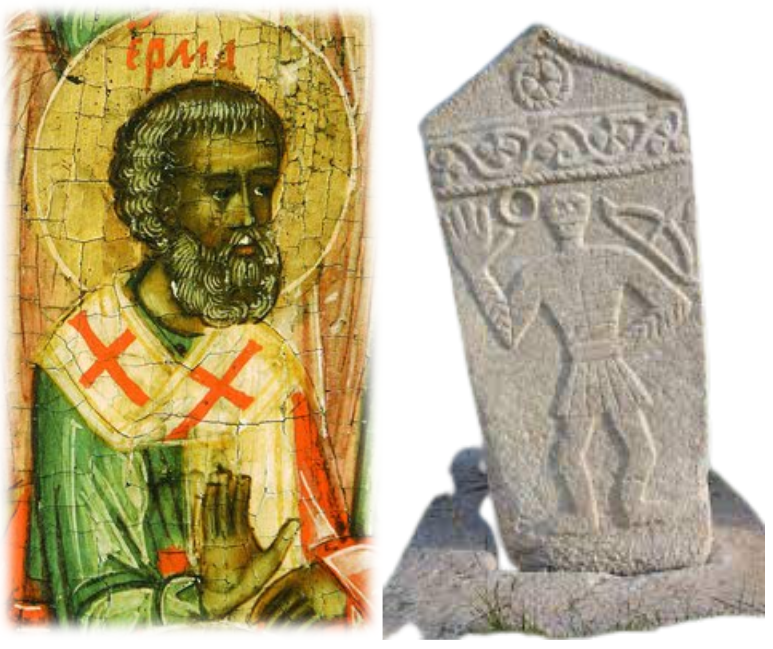

А также непременно имеется на стечаках (стечках) образ ЛАДОНИ. Последнее интересно чем? — русская икона “Апостольское деяние”, написанная в 1698 году, изображает святого Герму благословляющим РАСКРЫТОЙ ЛАДОНЬЮ.

Причем написана ладонь таким образом, что видно все 5 пальцев отчетливо. И на богомильском стечаке с отчетливостью какой-то даже преувеличенной изображены все 5 пальцев, как на иконописной ладони Герминой.

Так вот. Согласно преданию, хранимому Традицией нашей, О ГЕРМЕ было совершено Христово чудо 14-е. 1+4=5. 5 это число пальцев на ладони. Причем раскрытая так благословляющая ладонь изображает скорее даже число 14, нежели просто 5. Отставленный большой палец символизирует разряд больший (1), а остальные — меньший (4).

Ох и посмеются такому наблюдению любители видеть во всем исключительно случайное совпадение! Возопят хором: уж здесь-то точно случайность и ничего больше!

Но традиционалисты с таким согласиться не поспешат. Ведь школа, просуществовавшая многие века, многое же и помнит. Сколь важное значение, например, придавалось в античности (начиная со школы Пифагора) и в средневековье ЧИСЛУ и ОБРАЗУ. Памятно, сколь часто делался образ, или число, или же число-образ — именем или знаменем общества, школы, ордена.

Да ведь и не только мы помним. Историкам известно продолжительное противоборство тайных масонских орденов Кварты (4) и Квинты (5), которое породило в итоге кровавый кошмар французской революции 1789 года, как это полагает, по крайней мере, Грасе де Орсе. Не столь известно, что и противостояние английских домов Ланкастера и Йорка называли не только войною Алой и Белой розы, но и войною VI и IV (то есть усобицей приверженцев королей Генриха VI и Эдуарда IV).

Так что число-образ Ладони (14) вполне мог представлять имя/знамя школы богомилов, символ особенного богословского лада оной, от протоапостола Гермы воспринятого.

Могли богомилы помнить о Герме КАК О СВОЕМ УЧИТЕЛЕ?

Вполне, потому как учились у адамитов. А не у павликиан, как считают ныне, хоть это неубедительно и с точки зрения территориальной и, главное, учитывая множественные расхождения в учении.

Об адамитах с почтением отзывался св. Епифаний Кипрский в четвертом веке в “Панарии”. А веком раньше не о них ли писал св. Ипполит Римский: «Это великая тайна самофракийцев, хранителей мистериального культа, известного посвящённым. Они с убедительной достоверностью говорят об Адаме как о прачеловеке своем».

А адамиты эти учились у гимнософистов. (Причем давно и у многих. А не только лишь у фракийского гностика Карпократа, с легкой руки которого адамиты, может, и начали прозываться так.) ГИМНОСОФИСТ означает, в переводе с греческого, НАГОЙ МУДРЕЦ. (Пожалуй, современным русским гимнософистом стоит считать Порфирия Иванова. С той разницей, что житие такое в климате нашем являет куда как более славный подвиг! А в средние века русским гимнософистом был св. Василий Блаженный.)

Гимнософистом изображают скифского мудреца Замолксиса, самозаточника, древние фракийские фрески, обнаруженные во время раскопок Александровского кургана на территории той же Болгарии. То есть представлен Замолксис на них как “в одежду не одевавшийся” — говоря словами, какими описывает избавленного Христовым чудом 14-м от легиона бесов Евангелист Лука (Лк 8:27).

На чем основано почитание адамитами нагих мудрецов? На Евангелии от Фомы, которое они — как и богомилы вослед им — никогда не переставали воспринимать в качестве священного писания (тогда как подавляющее большинство христиан сейчас понимают его исключительно как апокриф).

В этом тайном учении Христа особенное значение придают адамиты Речению 42:

“Ученики Его сказали:

— В какой день Ты явишься нам, и в какой день мы увидим тебя?

Исус сказал:

— Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и возьмете ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям, растопчите их, тогда [вы увидите] Сына Того, Кто жив, и вы не будете бояться.”

Евангелие от Фомы, 42.

Некоторые адамитские толки чрезмерно возводили в культ “обнаженность, какая была присуща прачеловеку нашему Адаму, покуда не согрешил он, вкушая запретный плод” («были оба наги… и не стыдились» — Быт. 2:25). Однако притом отличала всех адамитов стойкая чистота нравов, что засвидетельствовал еще Епифаний Кипрский, святой четвертого века. Именно адамиты показывали предельную нетерпимость к таким, например, грехам, как мужеложество, содомия вообще, скотоложество. (Отзыв Епифания об адамитах напоминает свидетельство Сергея Алексеева о старообрядцах-кержаках. Они все вместе купаются обнаженными в озерах и реках, и притом совершенная строгость их нравов давно вошла в поговорку по всей Сибири!)

Начало Герминой книги “Пастырь”, первые почти фразы: “…я увидал ее и узнал, и полюбил как сестру… увидев, как она купается в реке Тибр; я подал ей руку и вывел ее из реки на берег. И, глядя на ее красоту, я думал…”

Адамиты могли воспринять создателя “Пастыря” как гимнософиста и часть из них могла сделаться учениками его. Та именно, вероятно, часть, духовными наследниками которой оказались через века БОГОМИЛЫ.

А чем это интересно нам? Тем, что богомилы оказали влияние на духовную историю Руси большее, чем нынче принято думать. Есть основания полагать: тот “христианский философ”, что был вероучителем князя Владимира Красно Солнышко по свидетельству “Повести временных лет”, — принадлежал БОГОМИЛЬСКОЙ духовной школе.

И научался у него, видимо, прилежно святой Владимир. Так что и сыновьям заповедал блюсти учение. А те — потомкам своим. А потомки — преемникам.

Иначе как объяснить? — о коих сказано было, те самые особенности богомильской духовной школы прослеживаются и В ДОНИКОНОВОМ БОГОСЛОВИИ РУССКОМ. Древлеправославное благочестие, против коего и затеяна была Никонова реформа-ересь, отличалось тем, что:

- Ветхозаветные книги не признавались на Руси каноническими, и даже большинству православных руссов известны не были (за некоторыми лишь исключениями, коим глава Псалтырь).

- Учение о Перерождении, другие ведические учения — не искоренялись при насаждении христианства, о чем доказательно свидетельствовал еще граф Толстой Михаил Владимирович в книге «История русской церкви» (и бережное столь отношение дало даже основание для определения дониконианского периода как эпохи ДВОЕВЕРИЯ, определения не совсем верного, впрочем, — см. книги Кирилла Фатьянова и председателя Комиссии РАН по культуре древней и средневековой Руси Валерия Чудинова.)

- Попытки приравнивания Отца Небесного, исповедованного Христом, к иудейскому богу Яхве воспринимались на дониконианской Руси не иначе, как только “ересь жидовствующих”, анафематствуемая поместными Соборами церковными (и очень правильно понимали!).

Не потому ли так долго — аж до последней четверти века девятнадцатого! — не включались никоим образом ветхозаветные книги (за исключеньем Псалтыри да Бытия) в богослужение церковное русское?

Tags: апостол - Андрей Первозванный, город - Неаполь-Скифский, город - Скифополь, город - Словенск, город - Троя, город - Царьград, книга - Евангелие от Фомы, книга - Оповедь, книга - Пастырь Гермы, книга - Повесть временных лет, озеро - Ладожское, племя - скифы, племя - этруски, пращур- Рус, символ - ладонь, символ - стрела, число - 3, число - 5

Trackback from your site.